インフォーマル・パブリック・ライフとは

大学院を卒業後、結婚して子供が生まれた私は専業主婦となった。それまでのマンションが手狭になり、京都郊外の洛西ニュータウンに引っ越すための下見をした時、何だか嫌な予感がした。しかし当時の私には、ル・コルビジェの「輝く都市」のように綿密に計画されたその街の何が嫌なのか、明確に言葉にするのは不可能だった。街の中心となるショッピングセンター、図書館や区役所までは徒歩5分。目の前には大きな公園があり、歩車分離も進んでいて街路樹は見事に手入れされていた。「世界の平和はまず家庭から。」当時の夫にそう言われ、私は家族のために引っ越した。幸せになるための選択が、実は不幸の始まりだったとは知るよしもなく。

その街に地縁も血縁もなかった私はベビーカーに乗った息子とともに馴染む努力をし、児童館、ママサークル、コミュニティカフェにも通ったが、日増しに得体の知れない孤独にさいなまされ、泣くことが増えてきた。とはいえ、私自身その理由もわからず、誰かに相談する度に「感謝が足りない」と責められるだけだった。そんな折、前著『カフェから時代は創られる』を読まれた先生方に、レイ・オルデンバーグの"The Great Good Place"を読むようにと勧められた。それは生まれて初めて読んだ英語の本だったが、私は辞書を片手に貪るように読み始めた。というのも、この本に書かれていたアメリカ郊外の専業主婦たちの孤独が私の孤独と全く同じで、そこにひとつの答えが書かれているように思えたからである。

インフォーマル・パブリック・ライフとは以下の要件を満たす、公共空間でのリラックスした時間。それはまるで魔法のように人を惹きつけ、人を吸い寄せる力を持っている。

・朝から夜までどんな時間でも人がいる

・誰にでも開かれており、誰しもがそこでゆっくりすることが許される

・あたたかい雰囲気があり、一人で訪れても、誰かと一緒にいるような安心感がある

・そこに行くと気持ちが少し上向きになる

・そこでは人々がリラックスしてくつろぎ、幸せそうな表情をしている

インフォーマル・パブリック・ライフはあたたかい。そこには人間本来のあたたかみや優しさが凝縮しているかのようである。私は彼らを知らないけれど、彼らと一緒の場所で時を過ごすことで、大事なものを共有している気になれる。インフォーマル・パブリック・ライフは気取らない。老若男女、外国人だけでなく、犬、猫、鳩、波の音など様々なものが交わっている。誰しもがそこに居ること、たたずむことをゆるされる。美味しそうな香りがどこからともなく漂ってくる。ひとときをそこで過ごし、目の前の誰かをぼんやり眺めていることで、自分の人生がいかにせわしなかったかに今更気づく。

大道芸人もいればガラクタを売っている人もいる。色んな人がいるなかで、人類皆兄弟のような気になれる。そこには活気があり、たった一人で訪れても一人ぼっちという気にならず、気分の落ち込んだ時に訪れたら、ちょっと気持ちが上向きになる。そこは人々の前向きで幸せなエネルギーで満ちている。皆そこで過ごす時間をレスペクトして、わざわざその場にやってくる。今すぐ家に帰りたくない、今すぐ仕事に行きたくない、そんな気持ちを抱えたままで、あえてそこに寄り道をする。そこでしばらく過ごしていると、さっきまでの悩み事が気がついたら消えていく。なんだ、こんな人もいたんだわ。自分の知っている狭い世界だけが世界ではない、もっと広い世界があったはずなのだ。誰かと言葉すら交わさなくても、ちょっと前向きな気分になってよし、頑張ろうと思える場、それがインフォーマル・パブリック・ライフ。

インフォーマル・パブリック・ライフの社会的意義

私はその後研究のために世界を訪れるなか、多くの人に愛され、住みたいと思われる場所にはインフォーマル・パブリック・ライフが充実していることに気がついた。インフォーマル・パブリック・ライフはエリアのブランド価値を高めるだけでなく、実際にそこで過ごす時間が長ければ長いほど、人が自分らしくリラックスして生きられる可能性が高い。だからこそ、人は無意識にこうした街に惹かれるのだろう。

ではなぜインフォーマル・パブリック・ライフが重要なのか、ここからはその3つの社会的意義を見ていこう。

1 ソーシャル・ミックスを促す

ひとつめは「ソーシャル・ミックスを促す」ことである。ソーシャルミックスというのは、自分が属しているのと違う世界の人たちと同じ空間で交わることである。人はあるカテゴリーに属すと、それ以外の人たちとの接点を持ちにくくなってしまう。インフォーマル・パブリック・ライフでは肌の色や話す言語、振る舞いや格好、髪の色も異なる人たちが楽しそうにくつろいでいる。こうした姿を実際に目にし、そこで時間を過ごしていると、同じ地平にこんなにも異なる人がいると肌感覚で実感し、これまでひとつの「正しい」価値観にとらわれてきた自分が馬鹿馬鹿しく思え、自分の視野の狭さに気づき、世界がぐんと広がっていく。

2 カフェ・セラピー

ふたつめは「カフェ・セラピー」である。カフェセラピーとは、カフェや優れた公共空間を訪れた者の悩みが、そこを訪れる前に比べて大きく減ることである。問題を抱えている時、人はそのことで頭が一杯になり、まともに思考できなくなっていく。カフェやインフォーマル・パブリック・ライフでたわいもない会話をしたり、他の人たちの振る舞いを眺めていると、次第に思考が引っ張られ、自分の知っている世界だけが世界ではないのだと実感し、問題が頭の中を占めていた割合が小さくなることで、自ずから解消していく。カフェ・セラピーは瞑想やマインドフルネスと違い、トレーニングも必要なく、誰にでも簡単にできる方法である。一人で家に閉じこもっていると恐怖心や猜疑心がつのり、問題はどんどん大きくなるが、カフェセラピーはその逆の役割を果たしてくれるのだ。

3 本来の自分自身になれる

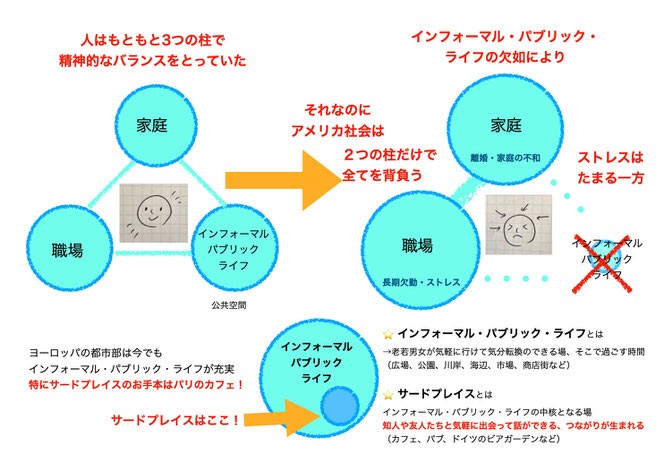

3つ目は「本来の自分自身になれる」ことである。オルデンバーグが3つの場が存在すると定義したように、私は人にも3つの自分があると考える。第一の自分は母や父としての自分。第二の自分は上司や部下としての職場での自分。そしてそのどれにも属さず、社会的規範から外れた小さい頃の自分が第3の自分である。社会的圧力が強い場合、人は与えられた役割に適応しようと悲壮な努力をしてしまい、次第に仮面と自分の境目がわからなくなっていく。本来の自分が消滅しかけると人はアイデンティティ・クライシスを起こし、精神的な病気のようになる。おそらくニュータウン時代の私は母という役割でしか生きられず、アイデンティティ・クライシスを起こしていたのだろう。インフォーマル・パブリック・ライフが身近にあれば、人はその社会的役割や圧力から一旦抜け出し、本来の自分に戻ることができる。そしてそこで過ごす時間が多ければ多いほど、人は自分らしく生きられる。インフォーマル・パブリック・ライフの充実した街が住みたい街として選ばれるのは、「この街ならもっと幸せに生きられそうだ」と直感で気づくからではないだろうか。

インフォーマル・パブリック・ライフを生み出す7つのルール

ではどうすればインフォーマル・パブリック・ライフを生み出すことができるのだろうか。ここからは私が世界の街を観察し、数多くの先行文献と照らし合わせる中で導き出した普遍的な7つのルールを見ていきたい。

エリアの歩行者空間化

まず重要なのは「エリアの歩行者空間化」である。歴史上のほとんどの時間において、道というのは歩行者のための道であり、日本でも江戸時代の道は行商人で賑わい、まさにインフォーマル・パブリック・ライフに満ちていた。ところが1960年代のモータリゼーションにより、道は一気に車道と化し、歩行者は道の端に追いやられるようになってしまった。「車の円滑な交通」のための道では、歩行者は邪魔者になり、道を気軽に横断できない。歩行者が身の危険を感じている道では、ゆっくりした足取りや滞留というのは生まれない。街に賑わいを取り戻すための主役は車ではなく、そこを歩く人間である。彼らに安心して選ばれる場所になるには、まずは身の危険を感じないことが非常に重要である。人は安心し、気分が落ち着いて初めてそのエリアを散策したり、ゆったり見回してみようという気になれる。そして、気になるお店があるからあちら側に行ってみよう、と気軽に斜めの横断ができると店を訪れる人も増え、商店の売上も上がり、エリア全体の経済が活気付いていく。

2 座れる場所を豊富に設置すること

2つめのルールは「座れる場所を豊富に設置すること」である。街の賑わいの主役である歩行者は、歩くと疲れる存在であり、途中で休憩できる場所がなくひたすら歩き続けていると、疲れ果て、歩く気力をなくしてタクシーで帰りたくなってしまう。ベンチや座れる場所がいくつかあれば、彼らは歩くことを継続し、そのエリア内に留まるだろう。ヤン・ゲールは街に活気を与えるには、大型イベントを年に数回打ってその時だけ一気に来訪者数を増やすより、訪れる人の足取りを恒常的にゆるやかにさせ、そこに長時間滞在してもらう方が容易かつ効果的だと述べている。そのためにもオープンカフェのように、その街にいることを楽しみつつ、座ってゆっくり休息できる場所を増やすことが大切である。

3 ハイライトのまわりにアクティビティを凝縮させること

3つめのルールは「ハイライトのまわりにアクティビティを凝縮させること」である。ハイライトとは、ある地名を言われた時にパッと思い浮かぶ場所であり、たとえばパリのエッフェル塔や凱旋門、ニューヨークのタイムズ・スクエアや渋谷のスクランブル交差点、京都の清水寺などが挙げられる。ハイライトを見分けるポイントは、そこで記念写真を撮っている人がいるかどうかである。ハイライトは強力な磁場を持ち、飛行機に乗ってでもそこに行きたいと思わせる力があるため、ハイライトへと向かう参道や沿道に小さな店やカフェなどをびっしり並べると、人々のエネルギーで賑わう独特の空間となる。これはモールでも適用されている方法であり、誰もが知っており、行きたいと思える有名店を奥に配置することで、そこへと向かうエリア全体が活気づく。ハイライトは駅前でもよく、大事なのはそのすぐ隣に大型駐車場やロータリーなどで空白地帯を作らないこと、商店街をシャッターなどで歯抜けにしないことである。活気というのは、狭い空間にものごとをギュッと凝縮してこそ生まれるものであり、浅草の仲見世のような凝縮感が理想である。

4 エッジから人を眺められるようにすること

4つ目のルールは「エッジから人を眺められるようにすること」である。エッジというのはエリアの境界部分であり、参道であれば参道の両端、広場であれば広場の縁の部分である。江戸時代は参道や街道の重要地点には茶屋が並び、縁台に座りながら道ゆく人を眺めることができた。なぜ人を眺めるのが重要かというと、人が無意識に惹きつけられるのは人の活動だからである。そして、自分の背後が守られるエッジに身をひそめていれば、身の安全は確保しつつも、目の前で何が起こっているのかをのんびりと眺めていられる。人々の活動は刻一刻と移り変わり、ぼんやり眺めていても飽きることはない。「人は人の集まるところに集まる」というのはまちづくりの鉄則であり、自然がどんなに整った環境よりも、緑のまるでないモールの中の方が人で賑わっている。タイムズ・スクエアや渋谷のスクランブル交差点にほとんど緑はないが、賑わいに引き寄せられてついそこに行ってしまう。エッジが人やアクティビティで埋まってはじめて空間全体に安心感が生まれ、エリアの中心部にも人が滞留するようになる。これは電車やレストランでも同様に見られる法則である。大事なのははじめからエリアの中心部を活気づけようとするのではなく、エッジ部分に人がたたずめるようにすることなのだ。この点でもエッジにオープンカフェがあり、そこにくつろいで座っている人たちがいるというのは重要である。

5 エッジに歓迎感を与えること

5つ目のルールは「エッジに歓迎感を与えること」である。歓迎感というのは、そこを訪れた人が、自分は歓迎されている、場違いではないと思えることである。そのための要素として、エリアに統一感がある、店員さんが声をかけてくれる、商品が歩行者の方を向いて陳列されている、商品が気軽に手に取れる、店内の様子が外からわかるなどが挙げられる。たとえば浅草の仲見世はデザインに統一感があり、手に取れるところに商品が陳列され、お店の人が道行く人に声をかけているため、歓迎感が感じられる。

また、地方で根強い人気のイオンは、通路から両側の店の様子がクリアにわかるようにデザインされており、レストランではメニューがカラフルにわかりやすく展示され、店内の様子も覗くことができる。こうしたデザインの場合、道ゆく人はその店が自分を歓迎しているとわかるし、そこにどんなものがあり、入ったらどのような経験ができそうだと容易に想像できる。それに対してガードマンのいる高級ブランド店や、地下へと階段へ向かう個人経営の店などは敷居が高く、店内の様子も想像できないため、自分が歓迎されているとは思いにくい。統一感や歓迎感を表現するために大切なのは1階部分である。なぜなら人の視覚では1階と2階の半分程度しか通常は視野に入らないからである。だからこそ1階部分を大切につくると、全体の統一感が生まれてくる。パリでは基本的に1階部分に商店を入れることで街の賑わいを保ってきた。

台湾の首都、台北もビル連なっているが、大通りの1階部分はイタリアのポルティコのように回廊としてつながっており、商店や屋台が連なっているため歩いていて飽きを感じさせない。また、この日陰の回廊のおかげで、日本とそう変わらない真夏であっても、快適に街中を歩くことが可能である。

6 多様な要素を混ぜ合わせること

6つ目のルールは「ミクストユーズ、多様な用途を混ぜ合わせること」である。土日はレストランも営業していないような完全なビジネス街のように、ある一定の時間帯だけ大混雑し、あとは閑古鳥が鳴くのではなく、できるだけどんな時間帯にもある程度人がいるというのがビジネスにも街にとっても望ましい。空白の時間や空間は真空効果を生み出し、人は誰もいない場所にあえて行く気になれないからである。この点ではイオンはまさに見習うべき例である。老若男女、赤ちゃん連れでも行きたくなるのはそれだけ多くの人を対象としており、彼らを惹きつける多様な用途が混ざっているからだ。一方で現在の地方都市の商店街にはこの点が欠けており、日常生活の買い物をしたくても生鮮食品が買えない、コンビニやドラッグストアがない、若者が服を買いたくてもシニア向けの服屋しかないなど、そこに行きたい、行く必要があると思える要素が欠落していることが多いため、より一層モールに足が向かってしまうようである。

7 街路に飲食店があること

最後のルールは「街路に飲食店があること」である。飲食というのは老若男女、人種を問わず誰にでも共通する欲求であり、健康な人間であれば一日数回お腹が空き、何かを食べたいという気持ちになる。ここで街路に開かれた飲食店、つまりオープンカフェや屋台のような場所があると、街路に賑わいや活気が生まれる。インバウンドで活気付く浅草や築地、京都の錦市場は皆こうした例である。「千と千尋の神隠し」の舞台のモデルになったといわれる台湾の九份は、提灯に彩られた狭い街路のほとんどを飲食店が占め、道ゆく人は屋台で何かを買ったり、奥の席に座ったり、茶藝館やレストランに入ってゆったりとした時を過ごしつつ、美しい景色を眺めていた。パリのオープンカフェやイタリアの広場のように、街路に面したエッジに座っている人が多い場合、単に賑わいのあるストリートライフという域を超え、街中でリラックスして人がくつろぐインフォーマル・パブリック・ライフが生まれていく。

この原稿を執筆していた台北は夜市で有名で、夜の23時を過ぎても多くの屋台が並び、そこに出されたテーブルで沢山の人が食事をしている。夜市は日本の神社の伝統的なお祭りの屋台と似た雰囲気で、テーブルは実際には各店舗に属しているものの、全体としては屋台の連なりとテーブルの連なりのように見え、客はある一軒の店に入るというよりも、全体の雰囲気そのものを楽しんでいる。フランスやイタリアのオープンカフェも、街路や目の前の世界との一体感を味わいながら自分のやりたいことを安心してできる。日本の喫茶店の多くはテラスがなく、街路から閉ざされている。それではたとえ浅草にあっても、店内の客が街との一体感を感じることは難しい。その街の空気感をダイレクトに感じつつ、美味しいものを食べ、ゆったりとした時間を味わえることこそがインフォーマル・パブリック・ライフでの喜びである。

こうした場所が身近にあればあるほど、人は家庭と職場だけに閉ざされることなく、社会的圧力やストレスから一旦解放されて自由にリラックスして振る舞える。私には台湾の人たちは日本人よりよほどリラックスして生きているように見える。それは屋台や夜市があちこちに存在し、家庭と職場での自分という与えられた役割の仮面を脱いで、本来の自分でいられる場所や時間が多いからではないだろうか。